Виды судебных решений и виды жалоб

Суды в России отличаются по подсудности и подведомственности. Есть мировые суды и суды общей юрисдикции, которые в свою очередь подразделяются на несколько уровней – первая инстанция (суды районов, городов), апелляционные суды, кассационные суды, Верховные суды республик, областей. Есть специализированные суды – например, военные, суды по интеллектуальной собственности.

В судах общей юрисдикции рассматриваются споры с участием граждан. Если же споры идут между организациями, органами власти и вопросы носят коммерческий характер (например, споры по уплате налогов юридическим лицом, споры по оплате заключенных контрактов и т. д.), то такие вопросы рассматривают арбитражные суды, где также устанавливается иерархия по уровням – арбитражные суды округов, апелляционные арбитражные суды, арбитражные суды в субъектах федерации.Каждая вышестоящая инстанция уполномочена пересматривать решения нижестоящих судов.

Определимся с понятием «решение суда». Каждая инстанция (уровень суда) принимает решение по рассматриваемому делу, но наименования документов, которыми оформляется это решение, разные. Например, решением называется документ, которым заканчивается рассмотрение гражданского дела. По уголовному делу этот документ называется приговор, рассмотрение дела в апелляционной инстанции заканчивается вынесением апелляционного определения, а процесс в кассационном суде завершается определением судебной коллегии.

Далее в материале мы будем использовать понятие «решение суда» в его широком смысле, подразумевая все судебные акты, которым заканчивается рассмотрение спора по существу. А рассмотрим мы обжалование судебных решений по гражданским делам, оставив «за скобками» уголовное судопроизводство и коммерческие споры.

Итак, обжаловать теоретически можно решение суда любого уровня, кроме Верховного суда. Разумеется, должен быть предел, иначе судебные споры не заканчивались бы никогда. Верховный суд ставит точку в споре и принятое им решение является окончательным.

Все остальные судебные акты обжалуются по своим правилам в зависимости от того, каким судом принято решение, куда направляется жалоба и кем. Юриспруденция – наука точная, со множеством нюансов, но есть некие общие принципы обжалования. На них и остановимся.

Кто может подать жалобу на решение суда

По общим правилам обжаловать решение суда могут те, кто участвовал в судебном процессе. Но это право правом получают те, кто не был участником спора, но его интересы решением как-то затрагиваются. Например, суд разрешил спор об имуществе, а оно было в общей собственности, сособственник не участвовал в судебных заседаниях, не привлекался к делу, но решением, безусловно, его интересы затронуты. В данном случае, если он не согласен с выводами суда, он тоже может обжаловать решение, хоть и не являлся участником.

В каком порядке обжалуется решение суда

Далее, для того чтобы вышестоящая судебная инстанция приняла жалобу, нужно соблюсти определенный порядок.

1. Срок

Для подачи любой жалобы в законе установлен срок. Он разный. Например, чтобы обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном суде, нужно уложиться в срок один месяц. Причем даже, казалось бы, такое однозначное правило, как срок, тоже имеет свои нюансы. Срок начинает отсчитываться с момента, когда решение изготовлено в окончательной форме. Вот пример. Стороны присутствуют в зале заседания, встают при входе судьи, слушают стоя решение. Суд зачитывает только окончательный вывод, так называемую резолютивную часть, суть. После его оглашения судебное заседание закрывается. Но у судьи или судебной коллегии есть еще несколько дней, чтобы изготовить документ полностью, описать все доводы, доказательства, обоснования и ссылки на нормы закона. В итоговом документе (решении) обязательно указывается дата, когда решение было изготовлено в окончательной форме. От этой даты и отсчитывается календарный месяц.

Срок истекает на следующий день после соответствующей даты. Если в последний день срока отнести жалобу на почту и отправить ее заказным письмом (чтобы осталась квитанция с датой отправки), то срок будет считаться соблюденным.

А если срок пропустили? Закон допускает восстановление срока, если он пропущен по уважительной причине. Перечня таких уважительных причин нет. По практике, это обстоятельства, которые не зависят от воли сторон: болезни, стихийные бедствия, направление в командировку, семейные обстоятельства. Если суд посчитает ситуацию заявителя уважительной, то он восстановит срок и примет жалобу. Но обстоятельства надо не просто указать, но и доказать.

Если срок пропущен без уважительной причины, то поданная жалоба не будет рассмотрена по существу. Помним, что незнание закона не является уважительной причиной.

2. Форма жалобы

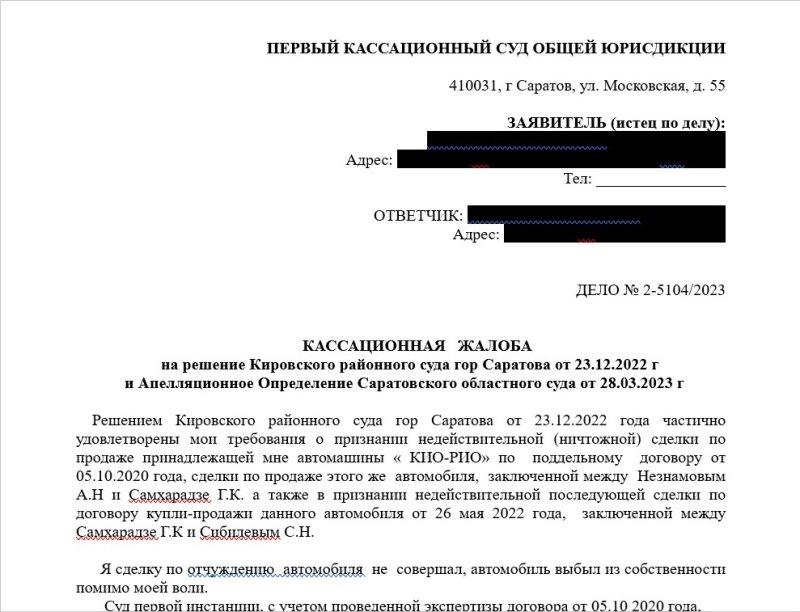

Просто изложить в свободной форме недовольство решением нельзя. Жалоба на решение суда пишется по определенным правилам. Утвержденного бланка нет, но ряда требований придется придерживаться. Нужно указать:

- в какой суд подается жалоба – точное его наименование и адрес;

- какое судебное решение обжалуется – дата, наименование суда, которое его вынес, номер дела;

- стороны спора с их адресами и контактными данными;

- что конкретно просит заявитель жалобы;

- перечень прилагаемых документов.

Обязательно проставляется подпись заявителя и дата.

Пример оформления «шапки» кассационной жалобы:

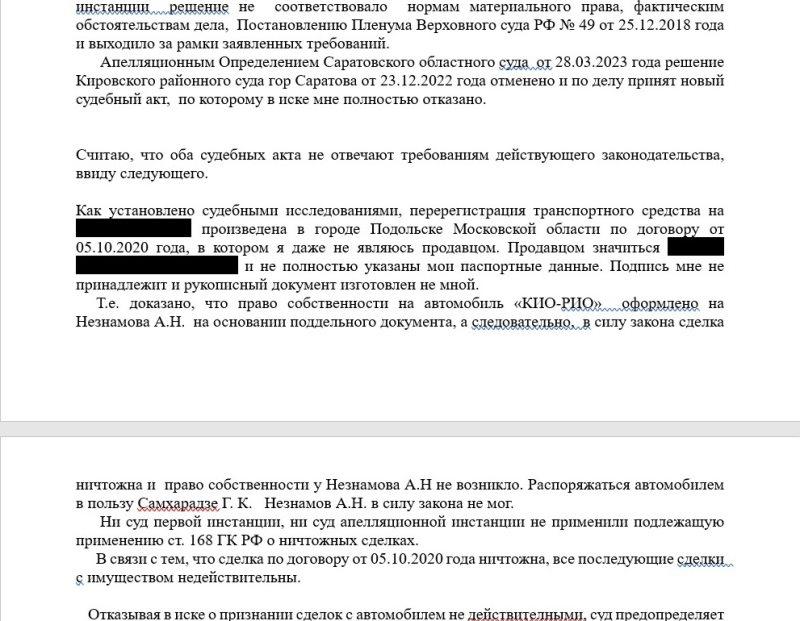

Эти правила соблюсти несложно, гораздо важнее, что именно написано в содержательной части жалобы. Дело в том, что в законе указаны совершенно конкретные случаи, по которым можно отменить или изменить вынесенное решение. У каждого уровня судебной системы (у каждой инстанции) свои рамки и полномочия. Поэтому в жалобе нужно очень четко описать основания для отмены решения.

Например, при рассмотрении дела были упущены из внимания важные обстоятельства. Если бы суд их исследовал, то это привело бы к другим выводам. Суд посчитал, что договор подписан, а у одного участника договора есть доказательства, что в это время она не могла поставить подпись, поскольку находилась в другом месте или в другой стране. И это обстоятельство не до конца исследовано или не принято во внимание судом. То есть доказательство представлено, но суд его не исследовал и не дал ему оценку.

Еще пример. Суд делает вывод о том, что участник спора пользовалась имуществом, а по факту доказательств этому нет. То есть возникла ситуация, когда не доказаны существенные обстоятельства. И в первом примере, и во втором указаны основания для отмены или изменения решения.

Не стоит писать много эмоционального текста, много несущественных для суда подробностей. В жалобе суд должен увидеть конкретные факты, которые, возможно, не исследовала предыдущая инстанция, конкретные статьи закона, которые неправильно применили или растолковали и т. д. Чем больше будет конкретики, тем грамотнее составлена жалоба.

Вот пример формулировок, после которых нужно четко описать, в чем, по мнению заявителя жалобы, состоят нарушения, допущенные судами предыдущих инстанций:

Еще один важный момент. Нужно учитывать, что решения пересматриваются каждой последующей инстанцией по своим правилам, и правила эти отличаются. Есть пределы исследования доказательств, представления новых доказательств, есть правила пересмотра решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Поэтому, если обращаемся с жалобой, например, в апелляционный суд, новые доказательства по делу можно предоставлять только, если будет обосновано, почему они не были представлены ранее, при вынесении первоначального решения. То есть простое указание на новые доказательства по делу не поможет заявителю жалобы.

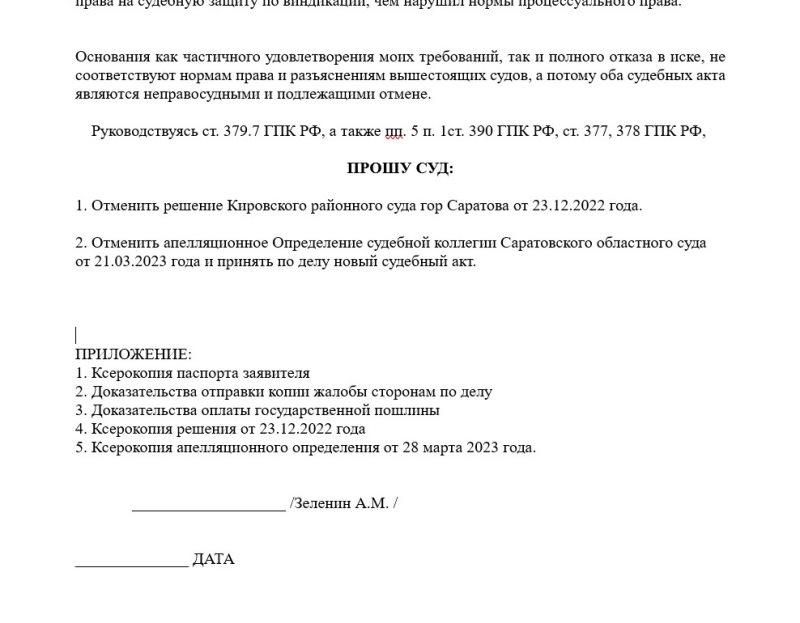

3. Что просит заявитель

Любая жалоба на решение суда должна заканчиваться требованием заявителя к вышестоящему суду. Не просто «мне нужна справедливость», не «принять решение в мою пользу», не «разберитесь в моем случае» и т. д. Просьба заявителя должна быть описана определёнными формулировками с учётом полномочий конкретной судебной инстанции. Например, апелляционный суд может оставить принятое решение без изменения, посчитав, что оно законное, справедливое и обоснованное, а может его отменить и вынести новое решение. Кассационная инстанция, например, может направить дело на новое рассмотрение, посчитав, что имеются какие-то пробелы и их нужно устранить.

Таким образом, будет неверным просить у апелляционного суда направить дело на новое рассмотрение, а правильным будет сформулировать свое требование четко и в соответствии с теми формулировками, которые указаны в ГПК РФ. Если просительной части нет, то и успех пересмотра дела под большим вопросом, ведь суд не знает, что хочет от него заявитель.

Вот пример просительной части жалобы:

4. Что сделать до подачи жалобы

Закон обязывает заявителя до направления жалобы в суд отправить ее по почте всем участникам спора, а квитанции сохранить. Причем направить нужно не только жалобу, но и документы, которых у участников спора нет. Если этого не сделать, рассмотрение жалобы существенно затянется.

Ещё нужно оплатить госпошлину. Сумма зависит от вида спора и жалобы. Иногда госпошлина не взимается, об этом нужно указать в самой жалобе. Например, если гражданин подавал иск о защите своих потребительских прав, а сумма требований не превышает одного миллиона рублей, то рассмотрение спора на всех уровнях будет бесплатным. Освобождены от пошлины также споры по алиментам, трудовые споры.

При уплате госпошлины предусматриваются льготы для некоторых категорий граждан, например, инвалиды I и II группы, а также ветераны Великой Отечественной войны.

При подаче жалобы на бумаге она распечатывается в двух экземплярах, один передается в суд, на втором заявителю ставят отметку о приеме. Так проще отслеживать сроки и не забыть, какие доводы заявитель указывал при подаче жалобы. Да, современные технологии допускают подачу и в электронной форме, но тогда должна быть оформлена электронная подпись.

5. Что прикладывается к жалобе

Есть определенные требования в законе и к приложениям. К жалобе прикладывают:

- доказательства оплаты госпошлины или документы, из которых видно, что заявитель освобожден от оплаты;

- квитанции о направлении почтой жалобы и документов участникам спора;

- любые документы, которые обосновывают позицию заявителя.

Приложение документов оформляем так:

6. Куда подавать жалоба

Тут тоже не все очевидно для человека, который редко сталкивается с судами. Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции подается в суд первой инстанции – тот суд, который это обжалуемое решение и вынес. Несмотря на то, что в «шапке» жалобы указано наименование апелляционного суда. Да, такой порядок. Суд соберет все дело целиком, приложит к нему жалобу и направит в вышестоящую инстанцию весь том дела целиком для пересмотра.

Аналогичные правила для подачи кассационной жалобы – она также подается в суд первой инстанции несмотря на то, что в «шапке» жалобы указано наименование кассационного суда.